このブログでは

前十字靭帯断裂・半月板断裂で2度の大手術を経験した私が、診断後にスマホで真っ先に検索した『4つのキーワード』をまとめています📝

今回は③半月板損傷の治療法について!

これらの内容は私の実際の体験談と一緒に整理しています。半月板の怪我を未然に防ぐためにもぜひ参考にしてください!

半月板損損傷の治療法

半月板損傷(断裂)の治療法には保存療法・手術療法・再生医療の3つの治療法があります。

手術療法

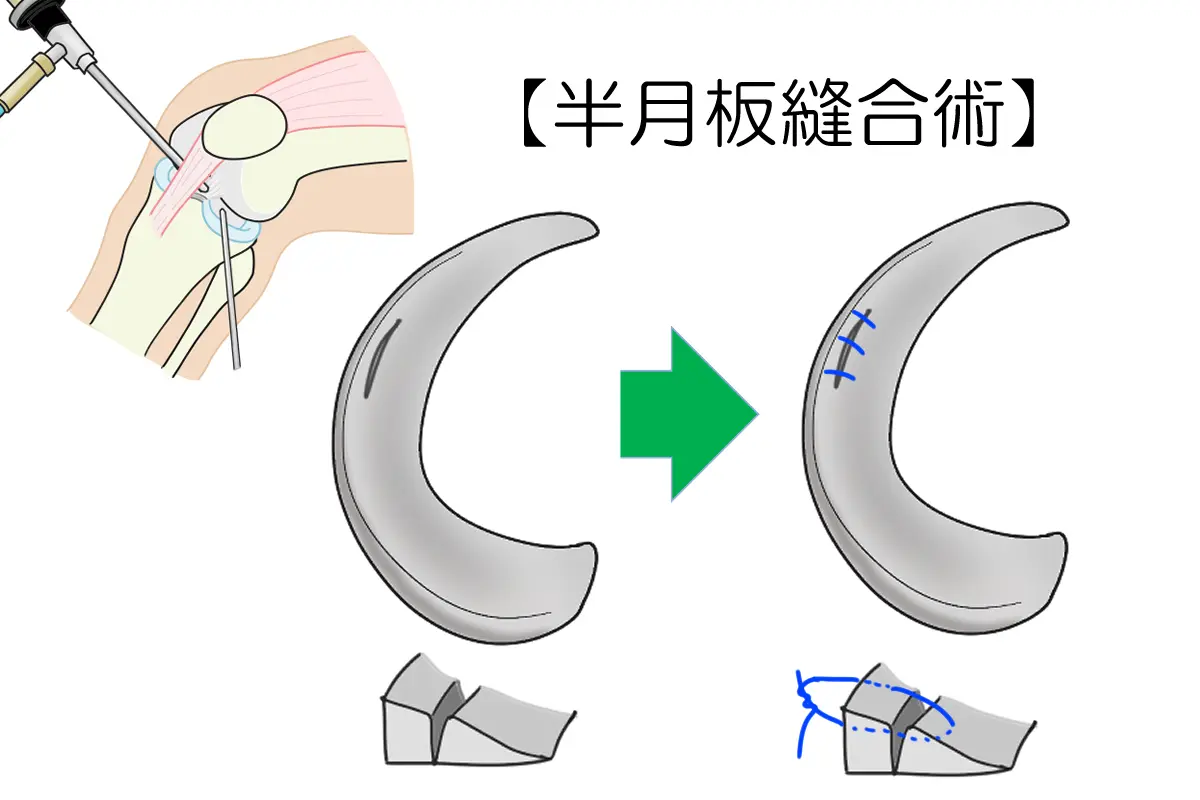

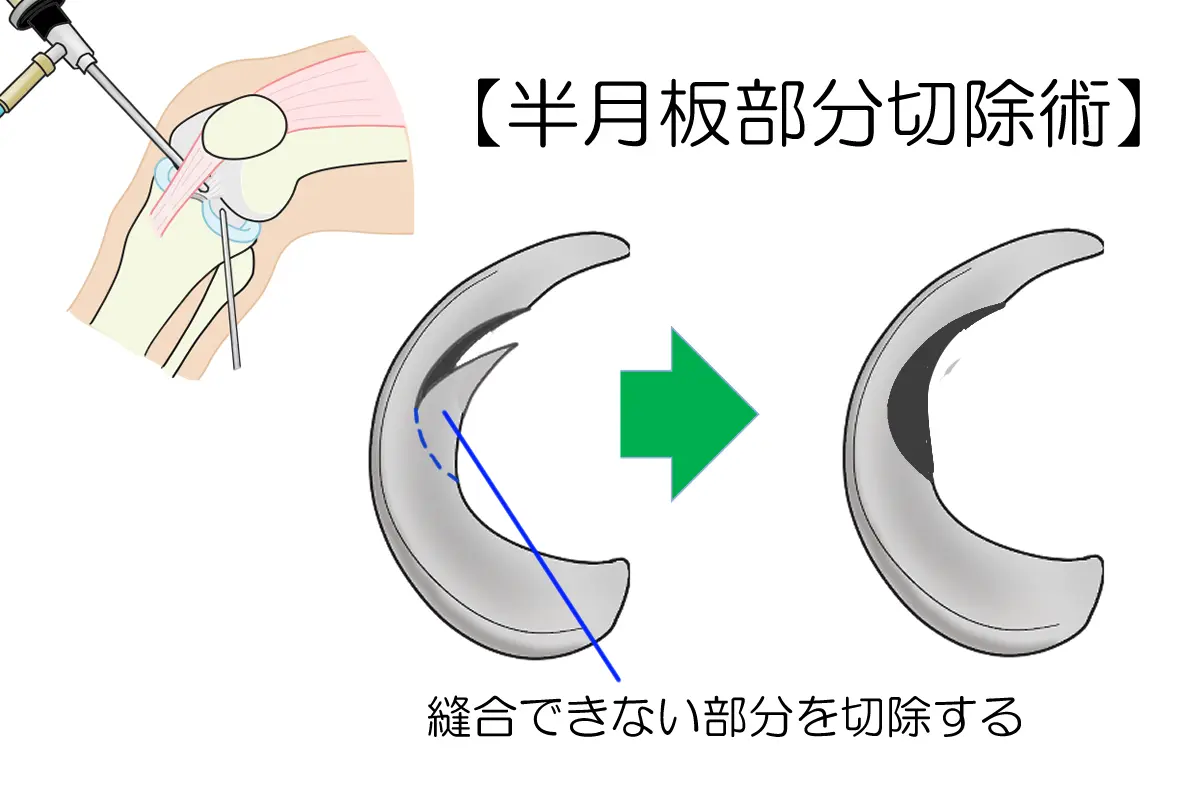

手術療法には、損傷部分を縫合して修復する半月板縫合術と、損傷部分を切除する半月板切除術の2種類があり、損傷の程度や場所によって選択されます。

1.半月板縫合術

断裂した半月板の損傷部分を特殊な糸で縫い合わせ、修復する方法です。

切除術に比べ回復に時間がかかり、スポーツ復帰まで6ヶ月程度要することもあります。

メリット

半月板の機能を温存できるため、長期的に見ると変形性膝関節症のリスクを低減する可能性がある。

デメリット

半月板の機能を残せる一方で、損傷部位によっては縫合が難しい場合や再断裂のリスクもある。

2.半月板切除術

損傷部分が小さかったり、損傷の状態が強かったりして縫合が困難な場合には、関節の動きを妨げる損傷部位を部分的に切除する方法をとります。

術後1週間程度で歩行可能になるなど、早期のスポーツ復帰が期待できます。

メリット

問題となる部分を直接取り除くため、比較的早期に痛みが軽減され回復期間が短い傾向がある。

デメリット

半月板を切除することでひざ軟骨への負担が増え、将来的に変形性膝関節症のリスクを高める可能性がある。

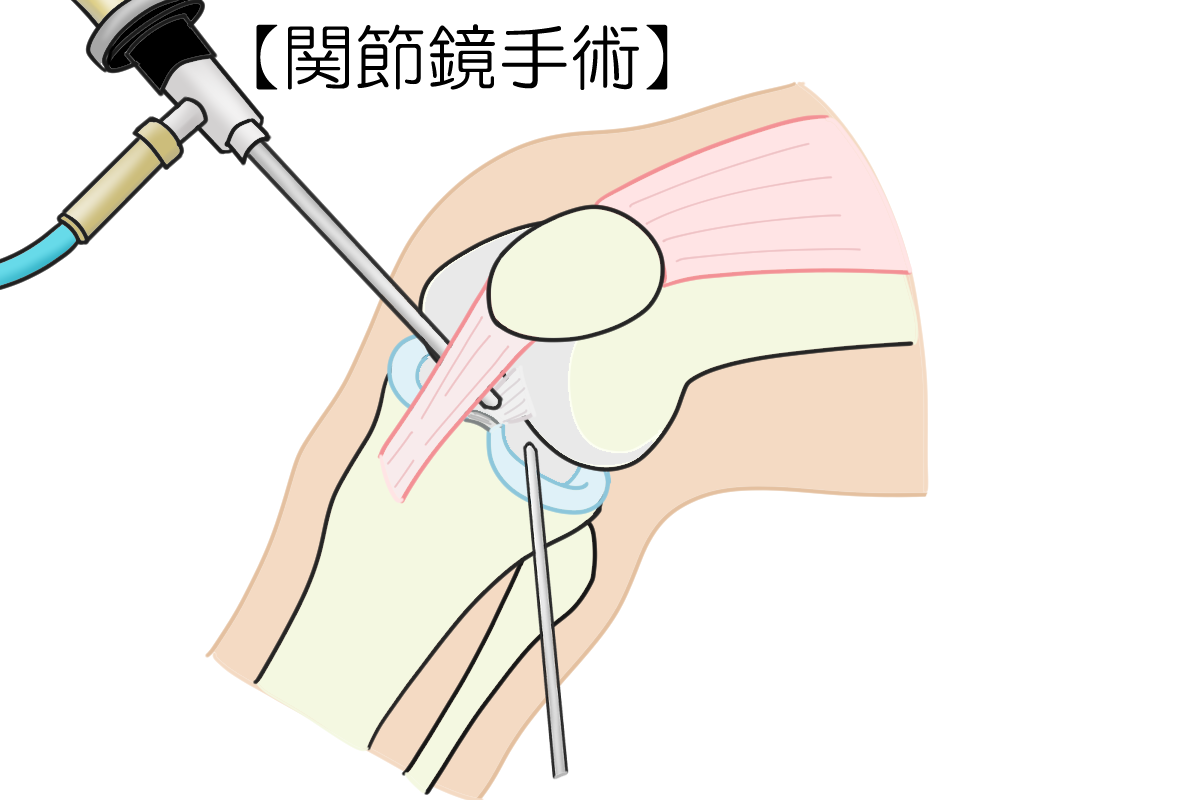

関節鏡手術

どちらの手術も多くは関節鏡(内視鏡)を用いて行われ、術後のリハビリが不可欠です。

関節鏡手術では、関節鏡(内視鏡)を使用し、膝に小さな切開を数カ所作って関節内を観察しながら処置を行います。

保存療法

保存療法は、手術をせずに身体への負担を抑えながら治療を行う方法で、軽度の損傷に用いられます。

1.安静・アイシング

受傷後早期に、患部の固定と冷却を行うことで、炎症と痛みを抑えます。

ちなみに

私がオススメするアイシング用品はアイスノンとアシックスの氷嚢です!

▶︎アイスノンは冷凍庫に入れて何度も再利用できるので、とても手軽なのと

柔らかく膝の形状に合わせやすいので包み込まれているような感覚でしっかりと冷やすことが出来ます!

▶︎アシックスの氷嚢は時間が経っても結露しないので、水を捨て忘れて床がびちょびちょ…という心配がありませ!(笑)私の愛用アイシング用品です。

2.薬物療法

消炎鎮痛剤の内服や湿布を使用し、炎症と痛みを軽減させます

(例:ロキソニンなど)

3.注射療法

膝に水が溜まっている場合には水を抜き、関節内注射でヒアルロン酸などを注入することがあります。また、痛みの原因となる炎症部位にステロイド注射を行う場合もあります。

4.リハビリテーション

痛みに合わせて膝周りの可動域を広げる訓練・筋力トレーニングを行い、膝関節の安定性を高め機能の回復を目指します。専門の理学療法士の指導が不可欠です。

5.装具療法

サポーターやテーピングで患部を保護・固定し、膝関節の安定性を高めます。

装具はあくまでサポートの役割として、自身の筋力でサポーターの役割を作るのが1番望ましいです。

私は、術後すぐにアイシング・薬物療法・装具療法・リハビリテーションを行い、退院後リハビリを進めながら。場合によっては注射療法を行ってもらうという流れでリハビリを進めていました。

再生医療

半月板の再生医療には、自身の血液中の成長因子を利用するPRP療法と、脂肪や骨髄から採取した幹細胞を投与する治療法があります。

メリット

手術の必要がなく身体への負担が少ない。

デメリット

保険適用外で費用が高額になり、効果の個人差や専門施設での治療が必要。

▶︎詳しくは再生医療専門クリニック・リペアセルクリニックさんのホームページが参考になると思います!

まとめ

ここまで書いた半月板損傷の治療法についてまとめると

保存療法・手術療法・再生医療の3つの治療法がある

手術療法

物理的に半月板の損傷部分を修復または除去し、症状の根本的な改善を目指す治療法。

メリット:症状の改善が期待でき、重症化による変形性膝関節症のリスクを減らせる可能性がある

デメリット:切除術の場合、半月板がなくなることで軟骨への負担が増え将来的に変形性膝関節症になりやすくなる可能性がある。また、縫合術は回復に時間がかかる。

保存療法・再生医療

膝への負担を軽減し、自然治癒力や症状の改善を促す治療法。

メリット:半月板を温存できるため、将来的に変形性膝関節症になるリスクを低減できる可能性がある

デメリット:損傷の程度によっては十分な効果が得られない場合があります。また、治療期間が長くなることもある

ということになります。

最終的な治療法の選択は、医師が患者の症状・検査結果・年齢・活動レベルなどを考慮して総合的に判断します。ご自身の状態を正確に把握し、医師とよく相談して治療方針を決めることが大切です!

次の記事では④リハビリの期間についてまとめていきます!

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました(^-^)

コメント